Quest for corals: unveiling the anatomy of a scientific expedition to Bonaire

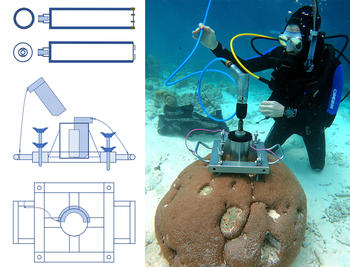

Drilling process with compressed air.

Bildquelle: Diego K. Kersting

Members of the team preparing for a field work session.

Bildquelle: Diego K. Kersting

Drill bar and frame sketches by Juan Pablo D’Olivo

Bildquelle: Diego K. Kersting

Storm deposits of broken Acropora corals at the southern coast of Bonaire

Bildquelle: Georg A. Heiss

Top: Loading the boat. Left: Drilling seen from the surface. Right: Air tanks supplied from the boat.

Bildquelle: Marina J. Vergotti and Georg A. Heiss

Left: Drilling in the coral head. Right: cement plug inserted into the hole left by the core

Bildquelle: Georg A. Heiss

Even when the field work was done for the day, the work went on at the house, including the careful labelling and storing of the samples collected that day.

Bildquelle: Marina J. Vergotti.

Departure after a successful field trip.

Bildquelle: Georg A. Heiss

News vom 09.05.2024

In March 2023, while tourists were enjoying the wondrous coral reefs of Bonaire and the commodities of its capital, Kralendijk, five scientists from the Paleontology department of Freie Universität Berlin landed at Flamingo International Airport with over 100 kg of diving and scientific gear. Their goal was to collect coral samples and use the information archived in their skeletons to unravel past disturbances and stressors in the Bonairean coral reefs.

However, this adventure started long before that, with an odyssey to secure all the essential permits and equipment. In some cases, it actually meant engineering instruments to facilitate proper sample collection, such as stainless-steel drill bars and a frame used to aid the drilling process.

This frame facilitates drilling perpendicularly to the main growth axis of the corals - a crucial step to assess their growth density bands. In addition, it constrains drifts from the drill on the topmost surface of the coral, particularly common at the beginning of the drilling process, which can cause significant tissue damages. After months of thinking, elaboration, and eventually a leap of faith, the frame construction was a great success for which we must greatly thank Detlef Müller, his team from the Physics department at the Freie Universität Berlin, as well as Benjamin Rommel, from the Geology department at the Freie Universität Berlin.

On the 6th of March, with everything ready, we crossed the Atlantic Ocean and finally landed on Bonaire. At this point, it is a common misconception that scientific field work is a romantic combination of breath-taking dives intercut by naps under palm trees on the beach and immersion into the local culture. While there was some of that, the reality was quite different - certainly not because of Bonaire’s wonderful beaches which, interestingly, can have more coral rubble than white sand.

In fact, everyday would start at 6 o’clock, divers would be in the water by 8:30 the latest, and the days would be full of activities until 10 pm - so there was not much room for naps on the beach. Still, all the amazing dives and a couple of days off gave us the energy and motivation to keep accomplishing our goals.

The first challenge in the field was to find the coral chosen for the study - the coral Siderastrea siderea. It is a main reef-building species in the Atlantic reefs that produces seasonal growth bands (visible under X-rays), is long-lived (up to a few centuries) and stress-tolerant. However, during our recognition dives, we witnessed the spread of the Stony-Coral Tissue-Loss Disease (SCTLD), a new disease to the island that is severely impacting corals in the Caribbean since 2016. Filtering out those areas affected by the presence of SCTLD increased the challenge to find appropriate colonies of S. siderea.

Luckily, S. siderea corals were not affected by SCTLD, and we were able to determine relevant sampling sites based on their exposure to human impacts. The next step was to select a sufficient number of colonies, which should ideally be large enough to provide several decades of growth records. Additionally, they should appear healthy, so that biases associated with individual performance are avoided, and be isolated from other organisms, as it diminishes the chances of accidentally touching other organisms. After the coral colonies of interest were selected, the next step was to successfully retrieve cores from them.

This process proved to be challenging as the air supply was based on diving tanks - and our friend “Drill” can breath a lot! To provide air supply for the drill, snorkelling buddies replaced empty tank bottles on the surface while divers drilled and collected the coral cores underwater. The divers needed to find the correct angle for drilling, collect the core from inside of the colony, fit a cement plug into the hole left by the core, and bring the samples safely to the boat/coast. There, tissue samples were immediately collected for genetic analyses and cores were catalogued. The support of boats and their crew members allowed us to access more distant sites and improved our sampling effort, despite a limited number of days. All this effort could not have been possible without the invaluable support of STINAPA and its staff, as well as Charlie.

The cores were dried, labelled, stored, and transported back to Berlin. Their density growth bands will be identified with use of Computerised Tomography (CT) scans and X-rays, in collaboration with the Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin and the Universität Leipzig. The annual growth rates of these corals may reveal temporal trends and associations with environmental changes documented over the past decades. The geochemical composition of their skeletons (i.e., trace element concentrations) will also be assessed, and may assist in the identification of chronic or episodic stressors potentially impacting these reefs. This information will contribute to conservation and management strategies aimed at protecting, conserving, and restoring these unique ecosystems.

The field work is a part of the EU-Horizon2020 programme MaCoBioS (Marine Coastal Ecosystems Biodiversity and Services in a Changing World)

Written by Gabriel Cardoso and Marina J. Vergotti, Freie Universität Berlin

Auf der Suche nach Korallen: Die Anatomie einer wissenschaftlichen Expedition nach Bonaire wird enthüllt

Im März 2023, während Touristen die wundervollen Korallenriffe von Bonaire und die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt Kralendijk genossen, landeten fünf Wissenschaftler:innen des Fachbereichs Paläontologie der Freien Universität Berlin mit über 100 kg Tauch- und wissenschaftlicher Ausrüstung auf dem Flamingo International Airport. Ihr Ziel war es, Korallenproben zu sammeln und die in ihren Skeletten archivierten Informationen zu nutzen, um vergangene Störungen und Stressfaktoren in den Korallenriffen von Bonaire zu entschlüsseln.

Das Abenteuer begann jedoch schon lange vorher mit einer Odyssee zur Beschaffung aller erforderlichen Genehmigungen und Ausrüstung. In einigen Fällen ging es sogar um die Entwicklung von Instrumenten, die eine erfolgreiche Probenentnahme erleichtern, wie z. B. Bohrkronen aus Edelstahl und einem Hilfsrahmen zur Stabilisierung des Bohrvorgangs.

Dieser Rahmen ermöglicht es, senkrecht zur Hauptwachstumsachse der Korallen zu bohren - ein entscheidender Schritt, um später ihre Wachstumsdichtebänder beurteilen zu können. Außerdem verhindert er das Abdriften des Bohrers auf der Oberfläche der Koralle, was besonders zu Beginn des Bohrvorgangs leicht vorkommen und zu erheblichen Gewebeschäden führen kann. Nach monatelanger Überlegung, Ausarbeitung und schließlich einem beherzten Versuch war die Konstruktion des Rahmens ein großer Erfolg, für den wir Detlef Müller und seinem Team vom Fachbereich Physik der Freien Universität Berlin sowie Benjamin Rommel vom Fachbereich Geologie der Freien Universität Berlin sehr danken möchten.

Am 6. März überquerten wir den Atlantik und landeten auf Bonaire. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass wissenschaftliche Feldarbeit eine romantische Kombination aus atemberaubenden Tauchgängen, Nickerchen unter Palmen am Strand und dem Eintauchen in die lokale Kultur ist. Das war zwar so, aber die Realität sah ganz anders aus - sicherlich nicht wegen der wunderbaren Strände von Bonaire, die interessanterweise mehr Korallenschutt als weißen Sand aufweisen können.

Tatsächlich begann jeder Tag um 6 Uhr morgens, die Forscher:innen waren spätestens um 8:30 Uhr im Wasser, und die Tage waren bis 22 Uhr voller Aktivitäten - da blieb nicht viel Zeit für ein Nickerchen am Strand. Doch all die tollen Tauchgänge und ein paar freie Tage gaben uns die nötige Energie und Motivation, um unsere Ziele weiter zu verfolgen.

Die erste Herausforderung vor Ort bestand darin, große Kolonien der die für die Studie ausgewählten Korallenart zu finden - die Steinkoralle Siderastrea siderea. Sie ist eine der wichtigsten riffbildenden Arten in den atlantischen Riffen, die saisonale Wachstumsstreifen (unter Röntgenstrahlen sichtbar) bildet, langlebig (bis zu einigen Jahrhunderten) und stressresistent ist. Während unserer Erkundungstauchgänge wurden wir jedoch Zeuge der Ausbreitung von Stony-Coral Tissue-Loss Disease (SCTLD), einer neuen Krankheit, die seit 2016 die Korallen in der Karibik stark beeinträchtigt. Durch das Herausfiltern der von SCTLD betroffenen Gebiete wurde es immer schwieriger, geeignete Kolonien von S. siderea zu finden.

Glücklicherweise waren die S. siderea-Korallen selbst nicht von SCTLD betroffen, und wir konnten relevante Probenahmestellen auf der Grundlage ihrer Exposition gegenüber menschlichen Einflüssen bestimmen. Der nächste Schritt war die Auswahl einer ausreichenden Anzahl von Kolonien, die idealerweise groß genug sein sollten, um mehrere Jahrzehnte an Wachstumsdaten zu liefern. Darüber hinaus sollten sie gesund erscheinen, um Verzerrungen aufgrund der individuellen Entwicklung zu vermeiden, und von anderen Organismen isoliert sein, um die Gefahr einer versehentlichen Berührung mit anderen Organismen zu verringern. Nachdem die geeigneten Korallenkolonien ausgewählt worden waren, bestand der nächste Schritt darin, erfolgreich Kerne von ihnen zu entnehmen.

Dieser Prozess erwies sich als Herausforderung, da die Luftversorgung des Bohrgeräts auf Tauchflaschen basierte - und unser Freund "der Bohrer" kann ganz schön viel wegatmen! Um den Bohrer mit Luft zu versorgen, tauschten Schnorchler die geleerten Pressluftflaschen an der Oberfläche gegen volle aus, während die Taucher unter Wasser bohrten und die Korallenkerne sammelten. Die Taucher mussten den richtigen Winkel für die Bohrung finden, den Kern aus dem Zentrum der Kolonie entnehmen, nach der Entnahme einen Zementstopfen in das vom Kern hinterlassene Loch einsetzen und die Proben sicher zum Boot/Küste bringen. Dort wurden sofort Gewebeproben für genetische Analysen entnommen und die Bohrkerne katalogisiert. Dank der Unterstützung durch Boote und ihre Besatzung konnten wir trotz der begrenzten Anzahl von Tagen auch weiter entfernte Standorte erreichen und unsere Probenahme verbessern. All diese Bemühungen wären ohne die unschätzbare Unterstützung von STINAPA und deren Mitarbeitern sowie von Charlie nicht möglich gewesen.

Die Bohrkerne wurden an Land getrocknet, beschriftet, verpackt und zurück nach Berlin transportiert. In Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) in Berlin und der Universität Leipzig werden die dichten Wachstumsbänder der Korallen mit Hilfe von Computertomographie (CT) und Röntgenaufnahmen identifiziert. Die jährlichen Wachstumsraten dieser Korallen können Aufschluss über zeitliche Trends und Zusammenhänge mit den in den letzten Jahrzehnten dokumentierten Umweltveränderungen geben. Die geochemische Zusammensetzung ihrer Skelette (d.h. die Konzentration von Spurenelementen) wird ebenfalls untersucht und kann dazu beitragen, chronische oder episodische Stressfaktoren zu identifizieren, die sich möglicherweise auf diese Riffe auswirken. Diese Informationen werden zu Schutz- und Managementstrategien beitragen, die darauf abzielen, diese einzigartigen Ökosysteme zu schützen, zu erhalten und wiederherzustellen.

Diese Untersuchung ist Teil des EU-Horizon2020-Programms MaCoBioS (Marine Coastal Ecosystems Biodiversity and Services in a Changing World).

Text von Gabriel Cardoso und Marina J. Vergotti, Freie Universität Berlin

Telefon +49 30 838 60905

gabriel.cardoso@fu-berlin.de

m.vergotti@fu-berlin.de

Malteserstrasse 74-100, Haus C, Room C.102

12249 Berlin